儒家的人性主義

作者:李競恒

來源:作者授權儒家網發布,刪減版發包養網比較表于《文史六合》2023年第12期

“人性主義”這個詞匯是由Humanitarianism翻譯而成,但這并不料味著翻譯傳播之前的中國沒有現代人所說的人性主義思惟和文明。實際上,以儒家思惟為主體的中國歷史,具有豐富的人性主義傳統,活著界文明史上,也長短常超前的。

從孔子開始,就強調了以仁為焦點的價值觀,主張“泛愛眾,而親仁”(《論語·學而》)。孔子甚至提出“‘始作俑者,其無后乎!’為其象人而用之也”(《孟子·梁惠王上》),逝世者用陶俑或木俑殉葬,也是不人性的,因為這包養網心得些俑模擬的是活人,這么做就隱含有拿活人殉葬的殘忍心思成分。子游曾詢問孔子,“葬者涂車芻靈,自古有之,然古人或有偶,偶亦人也,是無益于喪?”孔子答覆說:“為芻靈者善矣,為偶者不仁,不殆于用人乎!”(《孔子家語·曲禮公西赤問》)。孔子認為,用茅草札成人馬之形的“芻靈”被用于殉葬是可以接收的,因為茅草并不像真人。但用陶和木做成的人俑殉葬,就是不人性的,因為人俑很是的真實,和殘忍的人殉就有相通之處。在想象空間中防微杜漸,預防能開啟殘忍之心的思維方法,是從孔子以來儒家人性主義思惟訓練的一種方式。顧炎武就曾指出,后世地獄之說,搞出刀山劍樹之類的殘酷想象,“昔宋胡寅謂閻立本寫地獄變相,而周興、來俊臣得之以濟其酷”,“孔子謂‘為俑者不仁’,有以也夫”(《日知錄》卷三十“泰山治鬼”條包養故事)。從宋儒胡寅到顧炎武,都繼承了孔子的這一思維傳統,批評那種有助于拓展殘忍想象力的文明與思慮方法。

東周以來,隨著禮崩樂壞,殉葬的惡習在一些處所逝世灰復燃。對此,儒家進行了強烈的批評和抵抗,儒家的經書中記載了這些盡力。《禮記·檀弓下》記載齊國年夜夫陳子車逝世后,他的老婆和家臣計劃為他用人殉陪葬,陳子車的弟弟陳子亢是孔子的學生,天然堅定地反對人殉。陳子亢對嫂子和家臣說,“以殉葬,非禮也!”這是不合適華夏禮制的不人性行為。這時他話鋒一轉,說假如真要殉葬,那最適合的人選也是老婆和家臣,到黃泉往陪同。假如不消人殉,那倒好說,假如你們非要堅持人殉,那只好用你們二位了。聽了這席話,嫂子和家臣天然也就放棄了人殉的計劃。《檀弓下》又記載了另一件事,一名叫陳乾昔的貴族包養站長病重,在逝世前囑咐本身的兒子說甜心寶貝包養網“如我逝世,則必年夜為我棺,使吾二婢子夾我”。在他逝世后,他的兒子卻并沒有按照父親的人殉號令,來由是“以殉葬,非禮也”。是以,最終沒有按遺愿搞人殉。儒家的經書將此事作為贊美記錄下來,恰是仁者之禮的基礎原則。類似的例子還有晉國的魏顆,他沒有聽從父親魏武子逝世前的亂命,以妾殉葬,而是將她再醮,這一善行最后獲得了善果(《左傳·宣公十五年》)。儒者將其記錄下來,也是對人殉惡習的批評,贊美反對該惡習的人會得善果。

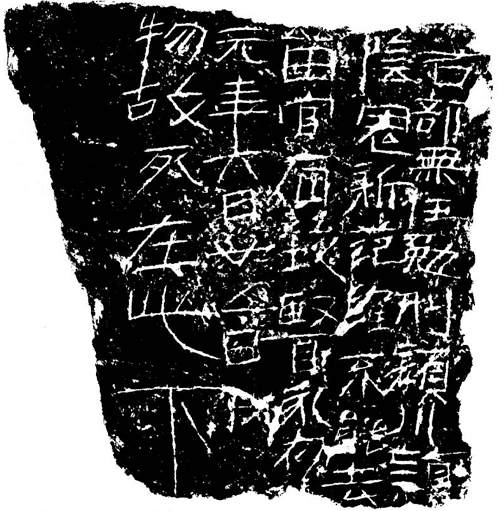

年齡戰國之際,西部的秦國逐漸突起,帶來了野蠻的氣力。秦人源出蠻夷,與華夏文明頗有分歧(邢義田:《全國一家:天子、權要與社會》,中華書局,2011年,第519頁;蒙文通:《周秦平易近族與包養網推薦思惟》,自《經學抉原》,上海國民出書社,2006年,第129頁)。《詩經·秦風·黃鳥》就記載秦國用“三良”殉葬,這種殘忍的軌制,也和華夏傳統的禮制分歧,是以遭到了批評。在甘肅禮縣年夜堡子山秦公墓M2,共殉葬有十九人,生殉者作苦楚掙扎狀,逝世殉者的頭上有洞。這反應出人殉是秦人固有的習俗,這個軌制和周人的禮制構成了強烈對比(曹旅寧:《秦律新探》,中國社會科學出書社,2002年,第24頁)。

.jpeg!article_800_auto)

(年夜堡山秦公墓有大批殉葬者的棺材)

另一方面,秦國還有發達的奴隸制,和華夏華夏各國分歧,正如李學勤師長教師所說:“在秦簡發現以前,學者已經從秦武器的銘文里,察覺大批刑徒的存在。與此作為對比,在東方六國的武器銘文中則很難找到類似的人名……有的著作認為秦的社會軌制比六國先進,我們不克不及批準這一見解,從秦人相當廣泛地保存野蠻的奴隸制關系來看,事實毋寧說是相反”(李學勤:《中國現代文明十講》,復旦年夜學出書社,2005年,第72頁)。在出土秦簡《日書》中,奴隸制的應用非常廣泛,并且人被和牛馬牲口視為一類:“進臣徒、馬牛”、“進國民、牲畜”、“收支臣妾、馬牛”、“進馬牛、臣”、“進貨、國民、牲畜”。這些將人和牲畜同列的行為,印證了漢代人對秦國社會的描寫:“置奴僕之市,與牛馬同欄”(《漢書·王莽傳短期包養》)。別的在秦印章中,也有良多與奴隸買賣有關的名字,如“得臣”、“賈市人”、“賈臣”、“得奴”、“求仆”等(劉釗:《關于秦印姓名的初步考核》,《出土文獻與傳世典籍的詮釋》,上海古籍出書社,2010年,第366頁)。

從里耶秦簡的資料來看,這些臣妾的逝世亡率是很高的,如簡7-304正記載秦始皇二十八年,一個小小遷陵縣的隸臣妾逝世亡人數就有一百八十九人,上一年有一百一十六個隸臣妾,后來新買了三十五人,一共一百五十一人,但又敏捷逝世了二十八人(鄭曙斌等:《湖南出土簡牘選編》,岳麓書社,2013年,第18頁)。從秦陵趙背戶村發掘的刑徒亂葬坑來看,可以這種高逝世亡率的一些尸骨被腰斬,或身首分離,或被肢解,甚至有小孩也逝世于橫死(《文物》1982年3期)。

秦滅六國,將這套野蠻的軌制推廣到整個中國,惹起了原東方六國地區尤其是楚地的嚴重惡感。在秦朝之前,秦王稱帝,就曾惹起儒者魯仲連的強烈惡感,“連有蹈東海而逝世耳,吾不忍為之平易近也”(《史記·魯仲連鄒陽列傳》),寧愿跳海而逝世包養ptt,也不克不及忍耐秦的統治。在后來反對秦朝的戰火中,儒者頗為積極,孔子的八世孫孔鮒即是戰逝世在反秦的過程之中,除了他之外,魯地有大批儒者持孔家的包養網車馬費禮器參與反秦(《史記·儒林列傳》)。在其后的楚漢戰爭中,繼承了秦制的劉邦集團擁有更強的軍事動員力,最終擊敗西楚。但劉邦集團的符合法規性,卻并未獲得儒者的確定,項羽逝世后漢軍包圍了曲阜,但城中儒者仍然讀書吹奏禮樂,并不拿劉邦當回事。后來秦博士叔孫通為劉邦制作能讓“群臣震恐”的尊君之禮,邀請魯地的儒者參加,遭到一些儒者的拒絕和批評,因為戰爭剛結束,“逝世者未葬,傷者未起”的悲慘氣象下,哪里是給天子拍馬屁的時候(《史記‧劉敬叔孫通列傳》)。包養sd在此,儒者既反對了尊君卑臣的游戲規則,同時也是充滿了對戰亂中“逝世者”和“傷者”們同情的人性主義立場。

在儒家看來,“六合之性人為貴”(《孝經·圣治》),六合之間的人是最寶貴的,也是需求以人性態度往對待的,是以“仁者愛人”(《孟子·離婁章句下》)。余英時師長教師曾專門強調,作為一項軌制,奴隸制從不被儒家認為是符合法規的。《論語》、《孟子》與其他儒學文本對廣泛人道和人類尊嚴的表述,也是同樣清楚。在公元1世紀,儒家文獻中關于人類尊嚴的內容,已經開始被作為制止買賣和殺害奴隸的法令依據(余英時:《人文與感性的中國》,上海古籍出書社,第328—329頁)。兩漢禁奴隸的詔令,重要根據即是“六合之性人為貴”的儒家觀點(余英時:《中國思惟傳統的現代詮釋》,江蘇國民出書社,第17—18頁)。董仲舒在給天子的上書中,就主張“往奴僕,除專殺之威”(《漢書·食貨志》),反對奴隸軌制,或至多也要廢除主人能隨意殺戮他們的威權。到了東漢,制止殺害奴僕的詔書,恰是繼承了“六合之性人為貴”的思惟。《后漢書·光武帝紀》:“是一年春仲春己卯,詔曰:‘六合之性人為貴’,其殺奴僕,不得減罪”。

康有為說“儒教之行,免奴之制,中國先創二千年矣,真于年夜地最光哉!(《年夜同書》,上海古籍出書社,2005年,第107頁)。”此種說法稍微夸張,東漢確實通過儒家思惟的推動減少了奴僕數量,并改良了其待遇,但還未能廢除這一軌制。但是至遲在一千年前的宋代,儒家化的中國最終成為這個世界上第一個從法令上廢除奴隸制的平易近族和國家,在這個意義上,說儒家化的中國“于年夜地最光”,則是絲絕不為過的。

漢儒雖然未能從法令上廢除奴隸制,但也在點滴改進社會,在對待奴隸的態度上,是充滿了人性精力的。《后漢書·劉寬傳》記載:“嘗坐客遣蒼頭市酒遣蒼頭市酒,迂久酣醉而還。客不勝之,罵日:‘畜產’。寬須臾遣人視奴,疑必自殺。顧擺佈曰:此人也,罵曰‘畜產’,辱孰甚焉!故吾懼其逝世也。”劉寬一次請主人吃飯,派落發奴往買酒,結果家奴本身喝醉了,主人很生氣,罵該奴是牲畜。劉寬沒有罵包養心得奴隸,甜心花園還派人往探視他,懼怕他受辱自殺,并認為即便是對奴隸,也不應該應用這種欺侮人格的語言。劉寬的另一件事,“夫人欲試寬令恚,伺當朝會,裝嚴已訖,使侍包養站長婢奉肉羹,翻污朝衣。婢遽收之。寬臉色不異,乃徐言日:羹爛汝手?其性度這般。海內稱為長者。”他的夫人想試探他,便居心派了女奴打翻肉湯,弄臟了劉寬上朝的禮服,劉寬不單沒有打罵,而包養情婦是起首關心奴隸,熱湯能否燙傷了你的手?他的這種品質,獲得了海內一切人的贊美,對社會的公序良俗起到了很好的示范感化。

另一件事也能看出儒者的精力,《后漢書·宋則傳》中記載鄢陵令宋則,“子年十歲,與蒼頭共弩射,蒼頭弦斷矢激,誤中之,即逝世。奴叩頭就誅,則察而恕之。潁川荀爽深以為美,時人亦服焉。”這位儒家士年夜夫的兒子在一次不測中被家奴的弩誤傷而逝世,家奴磕頭等候被殺,但宋則認為,這只是不測,并非家奴的罪過,是以寬恕了家奴。這一事,獲得了另一位年夜儒荀爽的高度贊揚,而社會輿論對此也很是認同。儒者與社會的良善化趨向之間,構成了很好的互動。這種以道理寬恕家奴的精力,與僅僅因為掉手打壞一個水晶盤子,就發怒把家奴拿往喂七鰓鰻的古羅馬貴族維迪烏斯•波利奧構成了鮮明對比。

東晉的陶淵明也有善待奴仆的典故。他在擔任縣令期間,不讓家屬跟隨,派了一名奴仆歸去,并長期包養附有書信:“汝朝夕之費自給為難,今遣此力,助汝薪水之勞,此亦人子也,可善遇之(《南史·陶潛傳》)”。強調了即便是奴仆,但他起首是人,是怙恃所生養,是需求獲得善待的。能夠有人會說,采菊東籬下的陶淵明是道家,不是儒家。其實魏晉時期,士年夜夫風行玄學,是以儒為體,以三玄為談資。宋儒真德秀就指出,“淵明之學,正自經術中來”(《跋黃瀛甫擬陶詩》,自《真文忠公函集》卷三十六),陶淵明學問和人格的基礎,是從儒家經學中涵養出來的,其人性主義精力,不在老莊,而在周孔。

漢儒推動的另一項人性主義改進,也體現在對罪犯治理方面。由于秦和西漢晚期法令的嚴酷性,以及連坐軌制,導致大批生齒淪為罪犯,數量極其龐年夜。秦和西漢晚期對罪犯的態度,是法家式的殘酷手腕,這些都獲得了考古資料的證實。如秦始皇陵旁的修墓逝世亡罪犯,多有被肢解、腰斬的,甚至還有兒童。漢初的情況和秦朝并無二致,如漢景帝陽陵發現的修墓逝世亡罪犯,一些或身首異處,一些被腰斬,沒有棺材和隨葬品,被草草埋葬罷了(《文物》1972年7期)。后來隨著儒家文明的發展和對秦制改革,開始逐漸改變對這種殘酷的狀況,好比到了儒學較有影響力的時期,朝廷對罪犯的治理就帶有了更多的人性顏色。《漢書·宣帝紀》記載詔書:“今系者或以掠辜若饑冷瘐逝世獄中,何專心逆人性也?朕甚痛之。其令郡國歲上系囚以掠笞若瘐逝世者,所坐名、縣、爵里,丞相、御史課殿最以聞。”漢宣帝是“霸霸道雜之”立場的君主,這篇詔書中對罪犯的人性態度,顯然屬于儒家“霸道”的內容。到了東漢,還規定了“徒在作部,疾病致醫藥,逝世亡厚安葬”(《后漢書·桓帝紀》)的政策,對罪犯供給醫療,逝世亡則供給較好的安葬。這些情況,也獲得了考古資料的證明。在漢魏洛陽故城南郊發現的東漢罪犯墳場,都發現有棺材的釘子,說明逝世后是有棺材安葬的,和秦朝、漢初那種輕率亂葬分歧。此中還有逝世者的刻字磚上寫有“留官廟致醫”,說明能獲得醫藥的救治(中國社科院考古所:《漢魏洛陽故城南郊東漢刑徒墳場》,文物出書社,2007年,第118頁)。

(洛陽東漢刑徒磚,記載有“留官廟致醫”的救治辦法,編號T2M19:1)

魏晉南北朝時期,法令進一個步驟地儒家化,在《承平御覽》卷六四三中,保存有一條晉朝包養條件的《晉令》:“獄屋皆當完固,厚其草蓐,家人餉饋,獄卒為溫熱傳致。往家遠無餉饋者,悉給廩。獄卒作食,冷者與衣,疾者與醫藥。”要保證罪犯基礎的棲身、飲食、保熱、醫療條件。南朝還規定“治下囚病,必先刺郡,求職司與醫對共診驗。遠縣,家人省事”(《南齊書·王僧虔傳》)。這些詳細的法令規定,顯示了儒家人性主義的精力,在唐代也獲得繼承發揚,“諸獄之長官,五日一慮囚。夏置漿飲,月一沐之;疾病給醫藥,重者釋械,其家一人進侍”,甚至被放逐者在路上碰到疾病、女性生養、祖怙恃、怙恃喪,甚至家中有奴僕往世,也都“皆給假,授程糧”,會獲得相應的假期和路費,回家治病、養育,或摒擋后事。(《新唐書·刑法志》)。唐宋是儒學對政治實踐發生主要影響力的時期,在新發現唐宋《天包養女人圣令》的《獄官令》中,罪犯也獲得了人性的對待,“諸獄皆厚鋪席褥,夏季置漿水,其囚每月一沐” (《獄官令》宋51條),“諸獄囚有疾病,主司陳牒長官,親驗知實,給醫藥救療,沉痾者脫往枷鎖鈕,仍聽家內一人進禁看侍” (《獄官令》宋52條)。這些詳細的規定,包含了棲身條件、消暑、清潔、醫療、看護等內容,是現代歐洲監獄所無法比擬的。

獄政以外,儒家也反對司法活動中的嚴刑,有“慎刑恤罰”的思惟。王夫之提到:“政為隋定律,制逝世刑以二,曰絞、曰斬,改鞭為杖,改杖為笞,非謀反年夜逆無族刑,垂于至今,所承用者,皆政之制也。若于絞、斬之外,加以凌遲,則政之所除,女直、蒙古之所設也”(《讀通鑒論》卷十九)。王夫之指出,中國的主流刑罰傳統是較輕的,逝世刑只要兩種,即絞刑和斬首,鞭刑被改為較輕的杖刑,杖刑改為楚撻,原則上不連坐。至于凌遲這種殘酷的刑罰,并不是中土華夏傳統,而是源自女真、蒙古。明代的丘濬也認為,自隋唐以來的正統王朝,逝世刑只要斬首和絞逝世,并沒有凌遲,“至元人又加之以凌遲處逝世之法焉”(《年夜學衍義補》卷一O四),認為凌遲源自元朝。晚清法令學者吉同鈞則認為“遼始制包養平台凌遲重刑而金因之”(《年夜清律例講義·自序》,知識產權出書社,2018年,第13頁),即凌遲最早源自契丹人,后來被女真部族所沿用。晚清法令學者沈家本,也有類似的考核和結論,認為“遼時刑多慘毒,而凌遲列于正刑之內”(《歷代刑法考》,中華書局,2013年,第2024頁)。有學者研討考核,《遼史·太祖本紀》、《遼史·刑法志》記載凌遲適用于契丹部族的刑法制訂于神冊六年,即公元921年,而漢族社會對凌遲的法令記載最早見于清寧六年,即公元1060年,時間上晚得多,應當是遭到契丹的包養心得刑法,在五代包養價格ptt十國的亂世混進了華夏(馬泓波:《凌遲進律時代考》,載《晉陽學刊》)2002年2期),這種嚴刑并不是華夏傳統,更是和“儒家”無關。

對于凌遲這種外來的嚴刑,宋代天子和士年夜夫的態度是審慎的,如景德四年(1007年)“御史臺嘗鞫殺人賊,獄具,知雜王隨請臠剮之,帝曰:‘五刑自有常制,何為慘毒也。’……詔:‘捕賊送所屬,依法論決,毋用凌遲’……蓋真宗仁恕,而慘酷之刑,祖宗亦未嘗用”(《宋史·刑法志》)。宋真宗對凌遲很是審慎,并不應用。到了宋仁宗時期,則因為巴峽、荊湖一帶社會上有“殺人祭鬼”的殘酷風俗,仁宗出于義憤,下詔對“殺人祭鬼”者應用凌遲。仁宗是出于仁心,對惡徒用凌遲,但這種義憤也導致凌遲能夠從一種“不符合法令”的包養平台狀態,逐漸正式進進法令,好像打開潘多拉的魔盒。所以,宋代士年夜夫如北宋錢易、南宋陸游,都對凌遲表現反對和警戒(吳鉤:包養意思《寬仁的宋仁宗為什么要動用殘忍的凌遲之刑》)。

(宋真宗)

在儒家看來,符合法規的逝世刑只要斬首和絞刑,其它嚴刑都長短法的包養網dcard。反觀東方的歷史,則存在大批極其不人性的嚴刑,且不論中世紀和近代晚期,哪怕是進進了“近現代文明”的18世紀40年月的北美紐約,奴隸還是會被緩慢的方法燒逝世、車裂,或用鏈子吊起來餓逝世(林·亨特:《人權的發明》,商務印書館,2011年,第55頁)。1741年3月18日,紐約總督府屋頂著火,三個被懷疑的黑奴遭到拘捕,并被施以火刑。一切遭到懷疑的人都被處以絞刑或綁在火刑柱上燒逝世(撒迪厄斯·拉塞爾:《背叛者》,山西國民出書社,2013年,第9頁)。在18世紀的法國法令中,重婚罪要處以剝皮之刑,而當時中國法令則只是杖六十;19世紀初英國偷盜一先令,就要處以逝世刑,而同時期的中國法令偷盜一百二十兩,才判處絞包養行情監候。“在19世紀以前,中國法令所規定的刑罰算得上是世界上最文明、最人性的”(郭建:《獬豸的投影》,上海三聯書店,2006年,第91—92頁)。

宋代士年夜夫文明有豐富的人性主義氛圍,好比北宋士年夜夫拒絕坐轎子,廣泛都選擇騎馬,因為他們認為轎子是“以人代畜”,是對人類尊嚴的踐踏。在唐代、武周的時候,士人王求禮就提出“自軒轅以來,服牛乘馬,今輦以人負,則人代畜”(《新唐書·王求禮傳》),指出坐人抬的步輦,是拿人當牲口用。對于這一訴求,武則天沒做出任何回應。真恰是到了宋代,這種觀念和實踐,才成為一種社會精英的廣泛共識:“南渡以前,士年夜夫皆不甚用轎,如王荊公、伊川皆云‘不以人代畜’。朝士皆乘馬。或有老病,朝廷賜令乘轎,猶力辭后受”(《朱子語類》卷一百二十八)。宋代儒家的人性主義,還推動了中國法令的演進,在宋代成為世界上第一個廢除奴隸制的國家,比英國在1833年,american在1865年都要早數百年。大批的宋包養網ppt代筆記和法令應用可以證明,最遲到南宋,在法令軌制層面上,廢除了良賤軌制,奴僕軌制轉化為簽訂契約的雇用關系,稱為人力、女使。法令意義上的奴隸制被廢除,代之以雇傭制,從雇主到人力、女使,一切人在法令層面上都是良平易近。在新發現《天圣令》中,就有十七條廢棄不消關于奴僕的唐令,因為這些內容已經不合適宋代社會的情況。宋代對重罪犯的家屬,也不是沒為奴僕,而是編管或放逐。(戴建國:《唐宋變革時期的法令與社會》,上海古籍出書社,2010年,第300—356頁)。這是人類歷史上,第一次以國家軌制女大生包養俱樂部化的情勢宣布:一切國平易近都是不受拘束的(但不是同等的)。這一軌制性衝破,恰是儒家人性主包養管道義觀念下的結果,配得上康有為盛贊的“年夜地最光”。

法令上一切宋人都是布衣,表白奴隸制作為一種軌制被廢除。當時的人力、女使,在法令上與雇主只是雇傭關系,但又具有“主仆名分”。這一點,與作為晚期近代的19世紀英國雇傭制有類似之處。在1875年廢除《主仆法》之前,英國的雇主與雇工之間,也具有“主仆名分”。(劉成:《英國現代轉型與工黨重鑄》,北京三聯書店,2013年,第84—85頁)。這種主仆名分,是一種象征性的不服等,但卻不是人身占有,雇主也無權買賣或典押。宋代法令實質上已經廢除了奴隸制,但唐代律文在宋代依然有保存,此中有“奴僕賤人,律比畜產”之類的文字,相當于存而不消的化石。宋代司法官員很明白這些關于奴隸制的唐代律文,其實已經被廢除了,只是保留在法令文本中的歷史痕跡罷了,所謂“世為奴僕,律比畜產,此法雖存而不見于用”(《文獻通考·刑考》)。盡管實際上已經成為歷史痕跡了,但宋儒看這些踐踏人尊嚴的文字,依然覺得很是不滿,認為請求修正漢唐以來的律文,認為《刑統》中保留的這些文字化石“皆漢、唐舊文,法家之五經也”,尤其要刪除“奴僕賤人,類同畜產”、“奴僕不得與齊平易近伍”這種既過時,又踐踏人尊嚴的語言,因為其“不成為訓,皆當刪之”(趙彥衛:《云麓漫鈔》卷四,中華書局,1998年,第57頁)。

(宋代的人力、女使只是雇傭關系,是不受拘束人)

但令人遺憾的是,靖康之變后,女真統治下的中國南方,又引進了奴隸制,並且規模宏大。在進主華夏之前,女真酋長就有殘酷的殺奴殉葬之風,“貴者生焚所寵奴僕,所乘鞍馬以殉之”(《三朝北盟會編》卷三)。《建炎以來系年要錄》記載,女真部族大批捕獲華北布衣為奴僕,“以俘獲賜將士”,並且數量很年夜,動輒就是“奴僕百、牛三十”,“奴僕百三十人”,“生齒、牛馬各千”。金國還專門設立有治理國家奴隸的機構,叫太府監。《金史·食貨志二》記載,1183年金國的生齒統計中,奴隸一共有1345967人,高達一百三十多萬人。金國奴隸的數量,占其所有的生齒的22%強(喬幼梅:《女真奴隸制的演變》,載《文史哲》1992年5期)。《金史·世宗紀》記載,女真金國在年夜定十八年才規定“輒殺奴僕及妻無罪者而輒毆殺者罪”,就是說此前金人不單可以隨便殺失落奴僕,並且還可以隨意毆殺老婆,只需不消武器殺就沒事。女真金國統包養甜心網治下,文明水準年夜幅度發展,竟發生了用活人喂狗的野蠻慘劇:“建充性剛暴,常畜猘犬十數,奴仆有罪既笞,已復嗾犬嚙之,骨血都盡”(《金史·鄭建充傳》)。這種殘酷的文明發展,恰是典範顧炎武所說“仁義充塞,而至于率獸食人,人將相食,謂之亡全國”。當時的華北,就淪為了亡全國的處境之中。

南宋的范成年夜,在出使金國的時候,碰到過一位被女真從淮河地區搶來的梅香,臉上刺著“逃脫”二字。懷著對她的同情,范成年夜寫下了《清遠店》一詩:“女僮流汗逐氈軿,云在淮鄉有父兄。屠婢殺奴官不問,年夜書黥面罰猶輕”。一個金國的小女奴,跟在主人氈車后面拼命奔馳,已是汗流浹背,她說本身家鄉在淮河邊,是被金人搶來的,遙遠的家鄉還有本身的親人。在金國主人可以隨意處逝世自家的奴僕,官府從來不會過問,本身臉上被刺“逃脫”兩字,已經算是很輕的處罰了。

隨著崖山海戰與南宋的滅亡,蒙古馴服者則又在南邊中國從頭引進奴隸制,甚至大批的儒士也不克不及幸免:“時淮、蜀士遭俘虜者皆沒為奴,智耀奏言:‘以儒為驅,古無有也’”(《元史·高智耀傳》)。元朝的年夜都、上都,都設立有奴隸市場:“今年夜都、上都有馬市、牛市、羊市,亦有人市,使人畜同等”(《歷代名臣奏議》卷六七),和秦朝一樣,把人視為牲口。元朝的奴隸制規模非常龐年夜,殘留影響也極深,謝國楨就認為,包養app宋代已經沒有蓄奴現象,但為何到明代又出現了茂盛?“我以為由于元代蒙古貴族之來侵……我們要了解明代買賣奴仆是承了元代的遺風”(《明清之際黨社運動考》,上海書店出書社,2006年,第195—196頁)。清朝的統治,更是強化了奴隸軌制,殘酷的“逃人法”可謂名譽掃地。談遷就記錄清朝的北京城有奴隸市場,“順承門年夜街騾馬市、牛市、羊市,又有牛市”,和秦朝、元朝一樣,把人當作牲口買賣。對此,談遷感歎“噫!誠天之芻狗斯人也”,這是把人當作芻狗。此外,談遷還記載了滿洲豪酋殘忍的殺人祭神之風,“滿洲始事好殺戮,享神輒殺遼人代牲,或至數百”(《北游錄·紀聞下》)。

盡管有這一系列對文明傳統的破壞,但儒家人性主義思惟的種子依然保存了下來,在合適的時候便會發芽。例如在曾國藩1842年的一封家書中,就提到了本身讀《周易·旅卦》“喪其童仆”的懂得,假如對奴仆“苛刻寡恩,淡然無情”,對方也會將本身視為生疏人。他給本身定下了新的請求,“以后予當視之如家人手足也”,將奴仆視為親人和手足來對待(《曾文正公眾書·致包養網dcard諸弟》)。到了晚清,儒者郭嵩燾就對英國制止奴隸貿易的行為贊賞有加。他在1877年清楚到英國與埃及訂立了制止販賣黑奴章程七條,準許英國軍艦在埃及各出包養心得海口巡視,查到販賣黑奴就聽從英國處理。對此,郭嵩燾贊美:“一切黑奴及其子孫,一以布衣視之,聽從各營心理,并送其所生之後代進學讀書”,“西洋年夜國以愛平易近之心推類以及異國無告之平易近,設法以維持之,其仁厚誠不易幾也。其勃然以興,又何疑哉?”(《倫敦與巴黎日記》,自《郭嵩燾等使西記六種》,中西書局,2012年,第148—149頁)。

(晚清儒者郭嵩燾)

到1906年,周馥寫出《禁革生齒買賣折》,此中認為“中國三代盛時無買賣生齒之事”,贊美“英國則糜數千萬金幣贖免全國之奴”,盼望將“原有之奴僕一概以雇工論”。沈家本也認為“奴亦人也,豈容肆意殘害。性命固應重,人格尤宜尊。正未可因仍故習,等人類于畜產也。”他提出的解決計劃是“嗣后貧平易近後代不克不及存活者,準其寫立文券,議定雇錢年限,作為雇工。年限不問男女長幼,至少以二十五歲為斷,限滿聽歸親屬。無親屬可歸者,男人聽其自立,男子擇配遣嫁”([清]沈家本:《歷代刑法考》第四冊,中華書局,2013年,第2040頁)。沈家本供給的這個解決清朝奴僕問題的計劃,其實基礎是宋代法令和社會下的演進程度。

經歷晚清儒者的盡力和推動,最終在1910年的《欽定年夜清刑律》中,廢除了奴隸制(周永坤:《中國奴隸制的終結及其意義》,載《南方法學》2010年3期)。經過幾百年的殘酷折騰,最終在現代世界次序的幫助下,儒家人性主義的種子再次發芽,回歸到數百年前宋代的程度。

可以說,恰是由于儒家思惟的人性主義種子,才使得晚清以來的中國人可以敏捷接收現代的人性主義價值觀,這也是中國文明的偉年夜遺產之一。一些人對儒家和中國傳統有誤解,以為好的事物都是近代從東方來的,而本國傳統一片暗中,毫無優點。實際上,通過對歷史的梳理不難發現,儒家文明有豐富的人性主義資源,并且在歷史上曾經獲得過值得尊重的成績,但由于其它原因的干擾或打斷,導致了文明的退步,但這不是儒家的過錯。要懂得中國史,就必須認識到歷史的復雜性,對本國傳統持有一種溫情的敬意。正如余英時師長教師所說:“中國人文傳統中何嘗沒有為‘現代人’所急切需求的精力養料?假如我們理解孔子所謂‘惡人為邦百年,亦可以勝殘往殺’的事理,假如我們清楚孟子所謂‘不忍人之心’的事理,中國近幾十年的政治史會是這樣殘酷嗎?我們且慢譏笑孔、孟之道是‘封建’的東西”(余英時:《現代儒學長期包養的回顧與瞻望》,北京三聯書店,2005年,第40頁)。

發佈留言